Primeiro, uma explicação: a “melhor da galáxia” era a revista Manchete, megassuperlativo que ganhou do presidente Juscelino Kubitschek num almoço-homenagem a Justino Martins em 1975. JK tomou a palavra e, empolgado, viajou, num recado particular ao amigo Adolpho: “És um homem feliz, Bloch. Tens a melhor revista do Brasil. Indisputavelmente da América Latina; tens a melhor revista do mundo – quiçá da galáxia!”, proclamou o Presidente Bossa Nova (nem tanto, a julgar pela oratória…)

No dia seguinte, aguardávamos na redação os exemplares da Manchete que tinha ido às bancas naquela manhã. Com sua verve típica, Alberto de Carvalho perguntou: “Já chegou a melhor da galáxia?” E assim a revista passou a ser alcunhada, na base da gozação.

Essa história me concerne particularmente. Depois de lançar a Manchete em 1952, Adolpho Bloch penou anos para encontrar um editor digno desse nome. Os cronistas Henrique Pongetti e Otto Lara Resende não sacavam nada de jornalismo. O primeiro editor que deu certo foi Hélio Fernandes. Botou a semanal ilustrada nos eixos e começou a vender revista. Seu único defeito: queria ser independente. Proibiu a entrada dos irmãos Karamabloch na redação. Eram três, então, Arnaldo, Boris e Adolpho. Não só estavam em superioridade numérica, mas também eram os donos. Hélio Fernandes dançou. De repente, como num passe de mágica, Arnaldo e Boris morreram e o caçula Adolpho passou a reinar absoluto em 1959. Apostou no correspondente da Manchete em Paris, o gaúcho Justino Martins, e o chamou para dirigir a revista no Rio. Tarimbado, com cacife de revisteiro, Justino deu conta do recado e a Manchete deslanchou. Aí Freud explica. Por um daqueles estranhos mecanismos do inconsciente, Adolpho não conseguia engolir o sucesso do Justino. Consolidada a hegemonia da Manchete no mercado, tentou tirar da direção da revista o “Índio” (assim menosprezava seu desafeto). Uma primeira tentativa, em 1968, com o chefe de redação Zevi Ghivelder, cria da casa, não vingou. Em 1971, Justino voltou triunfalmente, com um bônus. Uma trama urdida com a estilista e perfumista Madame Grès, sua ex-amante – ela alegou que queria contratar Justino como seu RP em Paris – lhe valeu um adicional de mil dólares mensais, pagos por Adolpho em dinheiro vivo à vista de toda a redação.

É aí que eu entro em cena. Jornalista desde 1954 na Gazeta do Povo de Curitiba, com dois anos de estudos no Centre de Formation des Journalistes de Paris, depois três anos em Londres no Serviço Brasileiro da BBC, voltei ao Rio e comecei como repórter especial na Manchete em 1965. Em 1968-69, fiz parte em São Paulo da equipe inicial da Veja, como editor de Artes e Espetáculos. De volta ao Rio, fui editor da Fatos&Fotos em 1969, depois chefe de redação do EleEla em 1971. Em 1972, Justino me chamou para ser o seu “segundo” na Manchete. Cinéfilo, viajava todo ano para o Festival de Cannes (ganhou até o apelido de “Cidadão Cannes”). Na sua ausência, eu editava a revista. Adolpho sentiu firmeza no meu trabalho e em 1975 me colocou no lugar do Justino. Cinicamente comunicou ao “Índio” que ele fora promovido e iria editar uma nova revista… de jardinagem. E organizou uma feijoada de quatrocentos talheres em sua homenagem. A partir daí, merecer uma feijoada na Bloch equivaleria a uma forma sutil de defenestração. (Outro código blochiano: quando queria se livrar de um visitante importuno, Adolpho ordenava ao “escravo” mais próximo: “Traga para ele o melhor carro da casa…”)

Entre idas e vindas, na minha participação em 73% da existência da Manchete, acabei me tornando o editor que durou mais tempo no cargo. Justino voltou em 1981 para sua morte de um câncer fulminante dois anos depois, uma morte simbólica coincidindo com o lançamento da Rede Manchete de Televisão, o novo brinquedo que deixaria as revistas da Bloch à deriva. Voltei a ser editor da revista em 1984, doze anos depois fui trocado por uma troika paulistana, que durou pouco mais de um ano. Voltei à chefia em 1997, no Dia das Bruxas, para sair definitivamente em maio de 1999. Bloch Editores já caminhava então inexoravelmente para a falência, em 1.º de agosto de 2000.

O trabalho numa revista semanal não era tão frustrante como aquele num jornal diário. Quando chegava às bancas já estava desatualizado e seu destino era embrulhar peixe. Esse dilema aumentou com a TV e com a internet. Já o hebdomadário criava seu próprio tempo. Namorava a notícia, é claro, mas fazia um jornalismo mais interpretativo e aprofundado. A Manchete tinha basicamente dois fechamentos: do “miolo”, às quintas-feiras; e da atualidade, às segundas. Nossa estratégia consistia em colocar no “miolo” matérias frias, culturais, entrevistas com pessoas que não corressem o risco de morrer antes do fechamento da edição na segunda (só faltava exigir atestado médico). Já na sexta adiantávamos a outra metade da revista, a parte traseira, deixando a metade dianteira do caderno para os acontecimentos do fim de semana e até da própria segunda. E havia ainda aquela margem de risco entre o fechamento na redação na segunda e o início da impressão na gráfica na terça. No golpe militar do Chile que assassinou Salvador Allende – em 11 de setembro de 1973 – tivemos de reabrir a revista. Já no assassinato de John Lennon numa noite de segunda-feira em Nova York, em 1980, optamos por não mexer na revista e anexar um caderno especial dedicado ao Beatle.

Mortes trágicas de celebridades sempre exigiram uma cobertura especial. Meu batismo de fogo foi o avião da Varig cheio de famosos que pegou fogo e caiu num campo de cebolas em Paris poucos minutos antes de pousar no aeroporto de Orly. Na véspera do embarque, Justino recebeu a visita da belíssima Regina Rozemburgo Léclery, acompanhada do ator Dominique Ruhle, ambos morreriam no acidente. Na noite de sexta-feira 13 de julho de 1973 aguardávamos as fotos, que vieram em malote especial da Varig, para antecipar o fechamento da edição. O pouso forçado sobre um campo de cebolas não teria causado um arranhão sequer nos passageiros. Eles morreram asfixiados pela fumaça a bordo e, atrelados a seus assentos, tiveram os corpos carbonizados quando o incêndio se alastrou tão forte que consumiu parte do teto. As imagens resultantes eram muito fortes. Justino se deixou levar por seu instinto animal de editor de fotos e publicou tudo. A reação da Varig foi imediata: cortou toda a publicidade nas publicações da Bloch e também o serviço de malotes.

Algo parecido me aconteceu na cobertura da morte dos Mamonas Assassinas quando seu jatinho caiu na Serra da Cantareira, nos arredores de São Paulo, pouco antes da meia-noite de 2 de março de 1996. No dia seguinte, domingo à noite, antecipávamos o fechamento daquela edição. A mata densa, de difícil acesso, prejudicou a cobertura fotográfica. Em compensação, graças a nosso ótimo relacionamento com a divulgadora da EMI-Odeon, Marília Van Boekel Cheola (nobre como seu nome), tínhamos fotos fabulosas do grupo, que adorava posar com roupas coloridas e histriônicas. Pela primeira vez usamos telefotos em cor de jornais paulistas. O que recebíamos na redação eram quatro imagens nas versões ciano, magenta, amarelo e preto, que seriam combinadas na gráfica para compor uma foto em cores. Pelas chapas individuais, não podíamos visualizar a foto final. Os técnicos da gráfica simplesmente fizeram o seu trabalho, com tal esmero que a imagem saiu com uma qualidade rara para uma telefoto. Mostrava os corpos mutilados de alguns dos Mamonas. Os milhares de fãs não nos perdoaram e saímos com a fama de sensacionalistas inescrupulosos.

Vivíamos tempos estranhos em 1976. Em abril, morreu num acidente de automóvel suspeito a estilista Zuzu Angel, opositora tenaz da ditadura (teve um filho torturado e morto). Em agosto, correu um alerta falso da morte de JK num desastre de automóvel. Quinze dias depois, me liga o chefe de reportagem, João Luiz de Albuquerque, com a notícia da morte de JK quando seu carro se chocou com um ônibus na Via Dutra. Agora era para valer. Meia-noite de domingo pego um táxi e corro para a redação. Editor da revista, ocupo minha cadeira diante da mesa em L. A revista já estava com 80% de suas páginas fechadas, o “miolo” impresso. Retiramos todas as matérias que não fossem essenciais e ficamos com uns 40% daquele número para ser dedicado a JK. Recebo uma procissão de colaboradores, redatores e repórteres para refazer a pauta. Adolpho Bloch, Carlos Lacerda, David Nasser e Josué Montello escrevem artigos especiais. Eu só podia sair para ir ao banheiro quando a necessidade estivesse já no limite. Vagamente soube do velório de JK e do seu motorista Geraldo oito andares abaixo, no saguão de entrada do prédio. Vi pelas janelas quando o cortejo partiu para o aeroporto levando JK para ser enterrado em Brasília. Anoiteceu, de vez em quando me traziam um sanduíche com refrigerante para matar a fome. E muito cafezinho para turbinar a adrenalina. Adolpho e Cony voltaram de Brasília com as fotos do funeral, ainda a serem reveladas. A edição, fechada às três da manhã de terça-feira, foi uma maratona de 27 horas, durante as quais só me afastei da redação poucas vezes para ir ao banheiro. A última imagem que guardo do episódio foi a do Cony, de terno azul marinho, dormindo em posição fetal no banco de jacarandá maciço no hall dos elevadores.

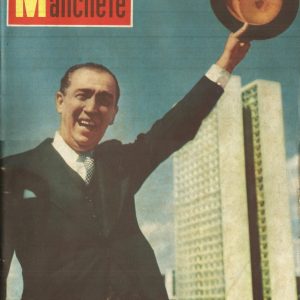

Além do feito, digno do Livro Guinness, orgulho-me de ter corrigido um erro histórico e colocar na capa JK acenando a cartola com a mão direita na inauguração de Brasília. A foto de Gervásio Baptista publicada na capa da revista em abril de 1960, por uma dessas regras idiotas de diagramação, foi invertida e um JK “canhoto” acenou a cartola com a mão esquerda.

Outro agosto, dois anos antes. Estamos saindo para o fim de semana quando Richard Nixon renuncia ao vivo pela TV, no rastro do escândalo de Watergate. Justino, com a bolsa da Air France a tiracolo, já estava mirando na sua piscina na Joatinga. Zevi Ghivelder chega e me diz: “Adolpho deu o OK, vamos fazer uma edição extra sobre o Nixon.” Dito e feito. Eu morava em Copacabana, dias antes cruzara na rua com o Heron Domingues, o icônico Repórter Esso. No Jornal Internacional da TV Globo, Heron pediu o adiamento das férias para noticiar a queda de Nixon. Um emocional. Morreu no dia seguinte de enfarto fulminante.

Domingo, 1.º de maio de 1994, nove da manhã, me refestelo (é le mot juste) num sofá do térreo, a família toda dormindo no andar de cima, para ver o GP de San Marino de Fórmula 1. Quando Ayrton Senna bateu na curva do Tamburello, me dei conta: acabou o domingo para mim, acabou a Fórmula 1, também. Segui para a redação, à tarde a correspondente em Roma Ivy Fernandes confirmava no hospital de Bolonha a morte do piloto. Antecipamos o fechamento naquela noite, a revista chegou às bancas na terça. Acordei cedo para ver o desembarque do corpo em São Paulo às seis da manhã de quarta-feira. Senti a comoção brutal que tomara conta do país. Propus uma edição extra, que fechamos depois do funeral na quinta.

Ainda 1994, manhã de quinta-feira 8 de dezembro. O divulgador de Tom Jobim, Marquinhos – eu o chamava de “Mosquitinho Elétrico” – aparece na redação, o maestro teve um probleminha de saúde em Nova York, uma obstrução de artéria que requer “um simples Roto Rooter, ele vai tirar de letra”. Depois do almoço Marquinhos me comunica a morte do Tom. Abrimos imediatamente uma edição extra em homenagem ao compositor do século, Villa-Lobos no clássico, Jobim no popular. Editei comovido aquela homenagem, mas não posso omitir que o Tom guardou muito tempo uma bronca comigo. Cobrindo a Noite Brasileira em Montreux-86, que se resumiu a uma briga de foice entre João Gilberto e Tom Jobim, cometi um pecadilho. Aderi à torcida pelo João, sozinho com seu banquinho e violão – e voz, é claro – contra a Banda Nova do Jobim, dez figuras, incluindo as dinastias Jobim (Tom, Paulo, Ana Lontra e Beth), Caymmi (Danilo e Simone) e Morelenbaum (Jacques e Paula) e não resisti a adjetivar o grupo de “nepotista”. Às vezes as palavras ferem mais do que agressões físicas. Mas Tom era um doce de pessoa e o tempo apagou qualquer ressentimento.

Outro fechamento histórico foi o de domingo, 4 de setembro de 1977. Como as bancas fechavam por causa do feriado na quarta, tínhamos de antecipar o lançamento da revista para a terça-feira. O assunto do momento era a morte da jovem Cláudia Lessin Rodrigues. O repórter Tarlis Baptista se considerava, com justiça, o dono da matéria. Dois meses antes, voltando de uma reportagem na Barra com o fotógrafo Adir Mera, viu uma aglomeração de bombeiros e policiais nas pedras da Avenida Niemeyer. Era o resgate do corpo de Cláudia, Manchete fez fotos exclusivas da morta, totalmente nua sobre as rochas beijadas pelas ondas. Adolpho, Jaquito e Oscar foram brincar de jornalista na redação. O fechamento se arrastou, naquele domingo quente, Tarlis telefonou dizendo que tinha um furo. Voltou às nove da noite de um encontro numa churrascaria do Meier com o detetive Jamil Warwar, encarregado do caso. Trazia um dossiê completo, incriminando o jovem Michel Frank e o cabeleireiro Georges Kour pela morte de Cláudia e pela tentativa de ocultação do corpo. O pai de Michel, Egon Frank, era dono dos relógios Mondaine, grande anunciante da Bloch. Entendi a presença do Oscar no fechamento e ele confirmou minhas suspeitas ao ligar do meu telefone, na minha cara: “Meu caro Egon, o detetive nos deu com exclusividade o resultado da investigação. Fique tranquilo, não vamos publicar nada.” O Tarlis só faltou se jogar do oitavo andar. Frustração geral. Na semana seguinte, Valério Meinel da Veja publicou o dossiê Warwar e ganhou o Prêmio Esso de Reportagem daquele ano. Tempos depois, o David Klajmic, da publicidade, se aproximou solerte de mim e disse: “Muggiati, tem aqui um presentinho pra você.” Era um estojo contendo um autêntico Mondaine, recompensa por ter compactuado com a censura do Oscar. Em 2015, quando morreu o David, consignei em ata nesse Panis um dos grandes vexames por que passei como editor da Manchete: “Meu caro David, muito obrigado pelo reloginho Mondaine que, como todo relógio popular se esfacelou em poucos meses. Obrigado, mais do que tudo, pela lição de jornalismo – e de vida.”

Prosseguindo com o anedotário: em 1982, Myrian Rios, casada com Roberto Carlos, encenou e estrelou O sonho de Alice, baseado na obra de Lewis Carroll. Dei matéria na Manchete e caprichei no título. Jô Soares tinha um quadro em Viva o Gordo com o bordão “Eu vou dar uma de Alice!” Intitulei a matéria A favorita do Rei dá uma de Alice. Sai a revista, o telefone toca na redação. Era Myrian Rios de São Paulo (o Salomão Schvartzman me entregou) contestando o título: “Olha aqui, Sr. Roberto Muggiati, sou a esposa legítima do Sr. Roberto Carlos, nenhuma favorita de harém, e não estou dando uma de Alice, e sua mãe ****” e por aí vai…

Mas a pior roubada aconteceu quando uma repórter mau-caráter, para conseguir emplacar uma notinha na seção “Gente”, que se resumia a uma foto e dez linhas, fez a Beatriz Segall trazer para o estúdio do Rio seu genro e filha – que faziam uma peça em São Paulo, enquanto ela começava uma novela no Rio – tudo por conta da Beatriz, prometendo que a foto seria a capa da Manchete! Quando saiu a revista, recebi um telefonema, elegante, mas severo, da Beatriz, transmitindo-me sua indignação, bastante compreensível. Tentei explicar o jogo sujo da repórter e que na nossa pauta se tratava de uma matéria para a seção “Gente”, mas não havia como remediar tamanha injustiça. Coincidiu que Beatriz Segal estrelava na novela Vale Tudo, que passou meses girando em torno do enigma “Quem matou Odete Roitman?”. Odete Roitman era ela. A mídia vivia à sua caça. Recebia a todos cordialmente, menos aos veículos da Bloch. Quantas capas Manchete e Amiga perderam por causa da desonestidade de uma repórter?

Justino Martins dizia: “Escrever é fácil, ou impossível.” Ele mesmo ilustrava sua máxima tentando escrever no dia do fechamento as 15 linhas da “Conversa com o leitor”, aquele textículo da página 3 em que o editor fazia uma síntese da edição. Pouca gente se dá conta do papel do telefone no trabalho de um editor de revistas. É uma ferramenta tão importante como a máquina de escrever ou a câmara fotográfica. E o editor não pode deixar de atender. Oitenta por cento das chamadas são chatices, pedidos de matéria, papo ocioso, mas uma das ligações pode ser uma informação preciosa de uma fonte confiável. Em meio à paginação das últimas matérias na segunda-feira, à leitura e correção do texto e das legendas dos leiautes a serem liberados para a gráfica, Justino sentava-se à máquina para escrever, datilografava duas ou três palavras e era interrompido por uma ligação. E assim ao longo de todo o fechamento.

Distanciado, como seu “segundo”, sem a trabalheira do chefe de redação, que era o Maurício Gomes Leite, eu ia aprendendo com as vicissitudes do Justino. Quando assumi o seu posto, procurei ser um pouco mais organizado. Tendo cursado até o quarto ano da faculdade de engenharia da Universidade Federal do Paraná – onde fui colega do Jaime Lerner – embora trabalhasse como jornalista desde os dezesseis anos, eu me iludia com a ideia de que talvez não tivesse perdido de todo uma “visão científica” das coisas. Talvez tivesse ficado algum resíduo na minha cabeça das aulas de cálculo infinitesimal ou de cálculo vetorial… Com relação à “Conversa com o Leitor”, minimizei o estorvo dos telefonemas das segundas-feiras escrevendo-a no fim de semana, com geralmente de 70 a 80% da revista já definida. Em casa, acordando cedo no dia do fechamento, podia ainda acrescentar três ou quatro linhas em função dos acontecimentos do sábado e do domingo. Aprendi também que a apresentação da revista não precisava necessariamente ser uma espécie de sumário, podia migrar para a crônica ou assumir um viés filosófico. Um bom exemplo é esta de 2 de junho de 1973.

Libriano de 6 de outubro – num ninho de librianos que incluía Adolpho (8), Jaquito (10), Murilo Melo Filho (14), Vera Gertel (7), George Gurjan (4), Layrton Cabral (5), Jader Neves (13) – sempre procurei unir os opostos e criar com Adolpho e companhia estratégias para aumentar a venda da revista. De uma edição de Carnaval que vivia só dos três dias, criamos a edição pré-Carnaval, com destaque para o baile do Iate Clube “Uma Noite no Havaí” (produção exclusiva da Manchete, vamos abrir o jogo, com as melhores periguetes da praça), e a edição pós-Carnaval, com a capa produzida em nosso estúdio reunindo os destaques da folia.

As edições em língua estrangeira também faziam sucesso e traziam imenso prestígio. O grande hit foi a edição em russo, que o presidente José Sarney entregou a Mikhail Gorbachev no Kremlin em 1986.

É muita coisa para contar, vou fechar o meu relato com dois feitos da Manchete que humilhavam os jornais diários pela velocidade da cobertura e, ainda mais, pela pujança das cores.

• Para sair nas bancas na quarta-feira com uma cobertura completa da premiação do Oscar, que acontecia nas noites de segunda para a madrugada de terça, paginávamos na abertura da revista as fotos dos cinco principais indicados, os filmes na primeira página dupla, os atores principais e coadjuvantes numa segunda página dupla, e os prêmios de direção, música, etcetera numa terceira página dupla, com mais espaço para o texto. Todo esse material fotográfico era adiantado para a impressão. O texto era sempre mais fácil de processar, podia ficar para o final. À meia-noite da segunda-feira eu seguia para a redação com um redator especializado – primeiro Wilson Cunha, depois, quando ele foi para a TV, Celso Arnaldo vinha de São Paulo, eram ambos feras. Às seis da manhã, com os textos finalizados, íamos para casa dormir o sono dos justos.

• A eleição presidencial nos Estados Unidos era sempre na primeira terça-feira de novembro, data ingrata para a Manchete. O resultado só saía na madrugada de quarta-feira. Como explicar que Manchete, nas primeiras horas da manhã, chegava às bancas com o vencedor na capa e na matéria de abertura? Um segredo muito simples – que nunca revelamos – deixando a concorrência atônita. Tratava-se de uma escolha binária. Por exemplo, em 1992, a confrontação foi entre George Bush, pai, que tentava a reeleição, e Bill Clinton. A redação aprontou duas capas, a matéria de abertura de seis páginas com o perfil do vencedor. Os cilindros foram gravados na gráfica e ficaram prontos para rodar. Opção A, Clinton. Opção B, Bush. Confirmado o resultado, nosso correspondente Sérgio Alberto da Cunha ligou diretamente de Nova York para a gráfica em Parada de Lucas e mandou rodar a opção A, Clinton. Os cilindros do derrotado iriam para o lixo, mas valia o investimento, do ponto de vista jornalístico. (Tenho uma prova impressa preciosa da capa e da matéria do Bush, o vencido, posando como Presidente, o dia que encontrar mostro no Panis). Os coleguinhas dos jornais não podiam acreditar como eles iam às bancas sem o resultado da eleição, enquanto a Manchete ostentava vitoriosa o Bil Clinton na capa. Quanto aos leitores, muitos deviam suspeitar de alguma operação mediúnica – uma revista com a velocidade instantânea da televisão…

Na minha visão pessoal e afetiva, a Manchete acabou na hora certa. Não me vejo fazendo uma edição sobre a tragédia das Torres Gêmeas e de todas as desgraças deste novo século infeliz. Hoje eu me sinto à vontade escrevendo sobre o que quero, à hora que quero, ou não escrevendo nada.

A vida é tão rica que ninguém jamais conseguirá aprisioná-la numa página rabiscada de meras palavras.

PS • A memória é um animal curioso. Das 2519 edições semanais publicadas da Manchete, devo ter feito umas 1500. Feito no sentido físico, um trabalho de ourivesaria, artesanal, como aquele descrito por Benvenuto Cellini em sua autobiografia “Vita” – embora seja pretencioso comparar algo descartável como uma revista com as joias que Cellini fazia para os papas e aristocratas. Se tivesse agora diante de mim uma coleção completa das revistas, eu seria capaz de evocar – como Proust com a sua madeleine – o que acontecia em minha vida no momento em que cada Manchete estava nas bancas. Até mesmo aqueles primeiros exemplares a partir de 1952, comprados em Curitiba por meu pai, que eu guardava em meu quarto na casa do alto da Alameda Carlos de Carvalho, aos catorze anos. Nas páginas sobre a morte de John Lennon vejo o nascimento iminente de meu primeiro filho, em final de dezembro de 1980. Na revista de 8 de maio de 1985 – os primeiros tempos da infausta presidência Sarney, depois de 21 anos de ditadura militar, deveria – lembro a manhã silenciosa da sexta-feira anterior em que chego cedo, o Alberto pouco depois – a redação na penumbra, poucas luzes acesas – e ele me diz “Nasceu e morreu.” Em momentos de comoção falava para dentro. Ou eu não quis ouvir. “Pô, Alberto! Quem nasceu e morreu?” Então ele fala clara e pausadamente: “Muggiati, o Narceu morreu.” Narceu de Almeida, 52 anos, um santo homem, companheiro de noites de jazz na Swinging London, foi ele quem me fez entrar para a Manchete. A revista de julho de 1984 com Michael Jackson na capa. Lena tinha perdido as gêmeas, e eu, reconduzido à direção da revista, ganhei um presente de grego do Jaquito, uma “viagem-piscina” (expressão justiniana, vai, bate a mão na outra borda e volta), um voo na sexta à noite para Miami, conexão sob ameaça de tufão para Jacksonville, no extremo norte da Flórida, o megashow da turnê Victory (o Michael Jackson triunfal de Thriller dando uma mãozinha para os irmãos), um domingo inteiro apascentando no aeroporto de Miami, a volta num voo noturno para o Rio e o fechamento de segunda, fazendo as vezes de editor e repórter.

Enfim, pequenos dramas familiares, a perda dos pais, o nascimento da filha, aporrinhações com o fisco e, como dizia o Bardo, “dores do coração e as mil mazelas naturais a que a carne é sujeita”, estão grudados às páginas da revista como em papel pega-mosca.

Fechando tudo, de volta ao Bardo, via Aldous Huxley:

“But thought’s the slave of life, and life time’s fool; And time, that takes survey of all the world, Must have a stop”.

“Mas o pensamento é escravo da vida e a vida é a tola do tempo; E o tempo, que cobre o mundo inteiro, Tem de parar”.